筆者がウォーキング沼にハマったのは、人事異動で北九州に赴任した早々に支店のみんなから、『新しく着任した人は「行橋~別府100kmウォーク」に必ず参加しなければいけないです!』と言われ、「仕方ないなぁ、でもウォーキングなんて歩くだけだから何とかななるさ」って軽い気持ちで始めたのがキッカケです。

練習もそこそこで初大会に臨み、敢えなく撃沈!CP2(約60km地点)でリタイヤ、散々な結果で、完全に100kmウォークを舐めてました。

ただただ気力は残っているのにに、脚がガタガタで肉刺(まめ)もできて痛みも酷く、足を前に出すことさえ出来ない状況。

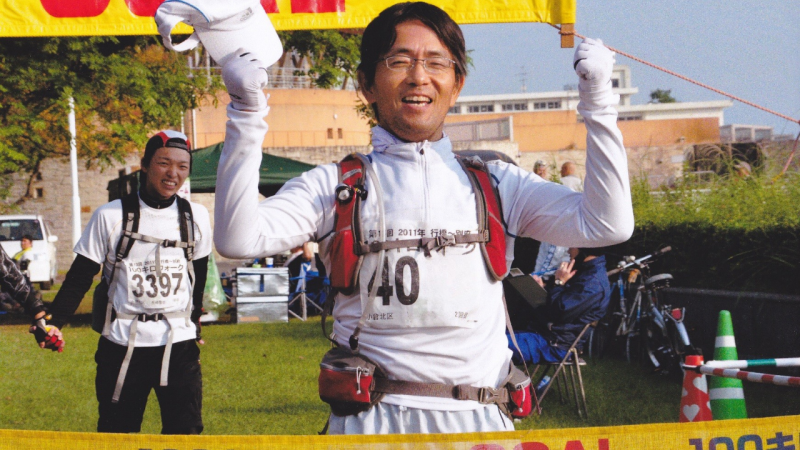

もう少し歩ける、でもリタイヤしてしまった心の弱さが悔しくて、体が回復した直後から少しづつ歩き始め、体力作りの練習や装備の準備をして翌年の大会に臨み、ゴールの旗を見た時には、夜通し歩いた苦しさから解放された達成感からか涙が溢れ出しました。

一旦歩くコツがわかると記録更新目的で歩き方や装備を工夫した結果、初参加から6年目に出した「行橋~別府100kmウォーク」での16時間41分が筆者の記録です。

筆者自身、2018年の台風での大会中止、その後の人事異動、新型コロナウィルス禍にて最後に参加したのは2017年。仕事で携わっていたメインのプロジェクトもひと段落したことから、久しぶりに100kmウォーク挑戦しようと考えて記事をまとめてみました。

100kmウォークの体験記はこちらからどうぞ。

100kmウォーク完歩ガイド:初心者でも必ずゴールできる!

100kmウォークとは、一般的に制限時間内に100キロメートル以上の距離を歩き通すレースのことです。その魅力は、自身の限界に挑戦する達成感、美しい景色の中を長時間歩く爽快感、そして共に歩く仲間との連帯感など多岐にわたります。近年、健康志向の高まりや、達成感を得られるイベントへの参加意欲から、100kmウォークは多くの方に支持されています。

100kmを歩くということ

想像できますか100km歩くと言うことが?

40kmから100kmを超える大会を一般的にはウルトラウォークと言い、筆者はその経験が多数あり、各地の大会に参加・完歩してきました。

42.195kmのフルマラソンを走った方は距離感があるかもしれませんが、そうでない方は普段の生活で40kmとか100kmを意識することはなかなかないと思います。

健康増進のために歩数計をつけて1万歩を日課としている方もいらっしゃるかもしれませんが、

毎日1万歩歩くだけでも大変なのに、その1万歩でも歩ける距離は8km~9km程度ですので、

100kmと言うのが如何に遠いかがわかると思います。

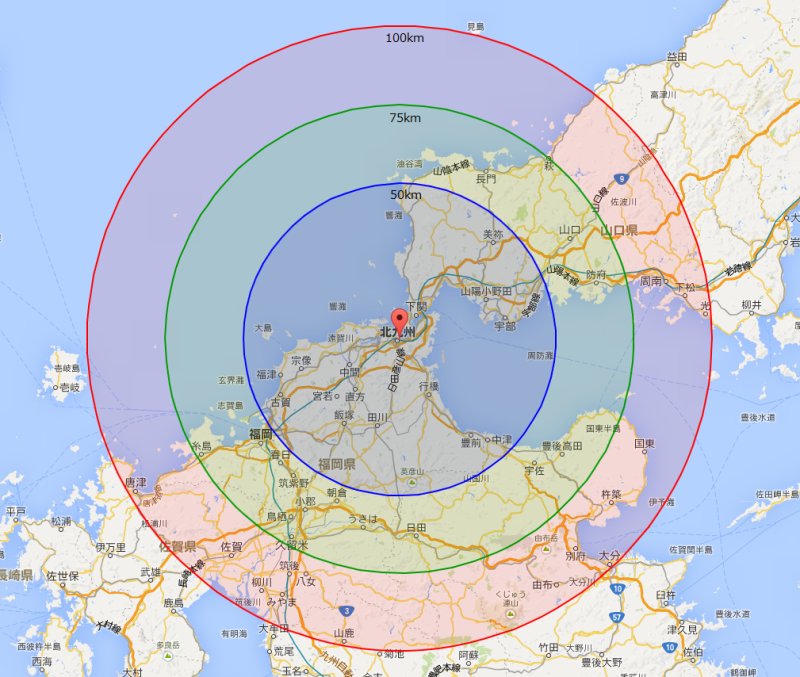

ちなみに小倉駅を中心とした100km圏内は以下のようになります。

この記事を読むことで、100kmウォークを完歩するための準備から当日のノウハウ、そしてアフターケアまで、必要な情報を網羅的に得ることができます。

初めて100kmウォークに挑戦する方が抱える不安を解消し、自信を持ってスタートラインに立ち、必ずゴールへとたどり着けるよう、具体的な方法と役立つ知識をお伝えします。

準備編

筆者自身がそうでしたが、100kmウォークは非日常のイベントです。

何も準備せずに大会に臨むと必ず痛い目に遭います。

時に、若さに物を言わせて、準備や練習なしに参加・完歩する参加者も見受けられますが、やはり基本は入念な準備が必要です。

直ぐに効果が出るものばかりではありませんので、計画を立てて準備をして当日を迎えましょう。

目標設定と計画

1. 目標タイムの設定

- 初めての100kmウォークでは、無理に目標タイムを設定せず、完歩することだけを目標にするのが賢明です。

まずはウォーキングを楽しむことに専念しましょう。 - 2回目からは、その前の大会を振り返って改善点を見つけ、少しづつ改善しながら目標タイムを上げていきましょう。

ただし目標タイムばかりに目を向けるのではなく、あくまでウォーキングを楽しむことを忘れないでください。

得てしてタイムばかりを狙う参加者の中には、信号を無視したりするウォーキングマナーを逸脱する人も見かけますので、注意が必要です。

2. トレーニング計画の立て方

10月に開催される大会を目指す場合、半年前からトレーニングを開始するのが理想的です。

冬が終わり春を迎える頃、学校や仕事でも新しい年度が始まることから、トレーニングを始めるには良い時期だと思います。

イメージとしては、10月の体育の日に絡めて開催される「行橋~別府100kmウォーク」を念頭に記事を書いてます。

ステップ1(4~5月)

まずは1時間以上歩くことに慣れましょう。1ヶ月の総歩行距離として50km~100kmを目標に、週末に30分~1時間の散歩から始め、平日の通勤などを利用して歩く時間を増やします。

参考までに、2025年ステップ1の私の記録です。

ステップ2(6~7月)

長い距離を歩くことを意識し、一度に10km~20kmのウォーキングに挑戦しましょう。1ヶ月の総歩行距離は100km以上を目指します。1時間~1時間半程度歩けるマイコースを見つけるのがおすすめです。

参考までに、2025年ステップ2の私の記録です。

ステップ3(8~9月)

30km~40kmの長めのウォーキングに挑戦しましょう。1ヶ月の総歩行距離は150km以上を目指します。

ウォーキング大会に1つ2つ参加して、大会の雰囲気に慣れておくのも良いでしょう。

参考までに、2025年ステップ3の私の記録です。

3. コース選びのポイント

- ウルトラウォークは、都市型と地方型に分類されます。

初めての場合は、コンビニエンスストアが多く、また歩く道も整備されている都市型の大会を選ぶのがお勧めです。 - 富士山一周や淡路島一周など、開催地ごとにテーマのある大会もあります。

- 大会前に、コンビニエンスストアやエイドステーションの位置を把握しておくと、本番で余裕が生まれます。

参考までに、筆者の住む九州エリアで開催される100kmウォークのリストです。なお全国では30超の100kmウォーク大会が開催されている模様です。

四月に開催される、福岡県糸島市を巡る112キロ(56キロコースを2周)を歩く大会です。

五月に開催される、長崎県佐世保市から島原市までの105kmを歩く大会です。

十月に開催される、福岡県行橋市から大分県別府市までの100kmを歩く大会です。

十一月に開催される、福岡県飯塚市から佐賀県武雄市までを歩く100kmの大会です。

体力作り

1. ウォーキングの基本フォーム

ウォーキングは、手軽に始められる運動でありながら、全身の筋肉を使い、健康増進やダイエットにも効果的なエクササイズです。しかし、間違ったフォームで歩くと、疲労が溜まりやすかったり、怪我の原因になったりすることもあります。

そこで今回は、筆者が長年のウォーキング経験で培ってきた、キレイに、効果的に歩くための基本フォームを5つのポイントに絞ってご紹介します。

① 姿勢:背筋を伸ばし、視線は遠くへ

ウォーキングで最も重要なのは、正しい姿勢を保つことです。

- 背筋を伸ばす: 猫背にならないように、頭のてっぺんから糸で吊るされているようなイメージで、背筋をまっすぐに伸ばしましょう。

- 視線は遠くへ: 目線は20~30メートル先を見るように意識します。下を向いていると首や肩に負担がかかり、姿勢も悪くなりがちです。

- 顎を引く: 顎が上がらないように、軽く引くように意識します。

- 肩の力を抜く: 肩に力が入ると、肩こりの原因になります。リラックスして、自然な状態を保ちましょう。

- 猫背になっている

- 顎が上がっている

- 肩に力が入っている

- 視線が下を向いている

② 歩幅:無理のない範囲で、少し広めに

歩幅は、歩くスピードや体格によって異なりますが、基本的には普段よりも少し広めに取ることを意識しましょう。

- 目安は身長×0.45~0.5: 例えば、身長が160cmの方であれば、歩幅は72cm~80cm程度が目安となります。

- 無理のない範囲で: 最初から無理に歩幅を広げようとすると、怪我の原因になります。徐々に慣らしていくようにしましょう。

- 骨盤を意識: 歩幅を広げる際は、足だけでなく、骨盤から動かすように意識すると、より効果的に筋肉を使うことができます。

- 歩幅が狭すぎる

- 膝が曲がっている

- 歩幅が広すぎて、バランスが悪い

③ 腕の振り:大きく、リズミカルに

腕を振ることで、全身の運動効率を高めることができます。

- 肘を90度に曲げる: 肘を軽く曲げ、前後に大きく振るように意識します。

- 肩甲骨を意識: 腕を振る際は、肩甲骨を動かすように意識すると、肩周りの筋肉も刺激され、肩こりの解消にも繋がります。

- リズミカルに振る: 一定のリズムで腕を振ることで、歩行速度が安定し、疲れにくくなります。

- 後ろに引くことを意識: 前に振るだけでなく、後ろに引くことを意識すると、より効果的に筋肉を使うことができます。

- 腕を全く振らない

- 腕を小さく振る

- 腕を横に振る

④ 着地:かかとから、スムーズに

足の着地は、かかとから着地し、つま先で蹴り出すように意識しましょう。

- かかとから着地: かかとから着地することで、衝撃を吸収し、膝や関節への負担を軽減することができます。

- つま先で蹴り出す: つま先で地面を蹴り出すことで、推進力を得ることができます。

- 重心移動を意識: かかとからつま先への重心移動をスムーズに行うことを意識しましょう。

- 足裏全体を使う: 足裏全体を意識して、バランス良く体重をかけるようにしましょう。

- つま先から着地する

- 足裏全体でベタッと着地する

- 膝が曲がっている

⑤ 呼吸:深く、リラックスして

呼吸は、ウォーキング中のエネルギー消費を効率的に行うために重要です。

- 鼻から吸って、口から吐く: 深く呼吸することで、酸素を効率的に取り込むことができます。

- 腹式呼吸を意識: 腹式呼吸をすることで、インナーマッスルを鍛え、基礎代謝を上げることができます。

- 呼吸のリズムを意識: 歩くリズムに合わせて、呼吸のリズムも整えましょう。

- リラックスして呼吸: 緊張すると呼吸が浅くなりがちです。リラックスして、自然な呼吸を心がけましょう。

- 呼吸が浅い

- 呼吸が速すぎる

⑥ まとめ:基本フォームを意識して、快適なウォーキングを!

ウォーキングの基本フォームは、最初は意識しないと難しいかもしれませんが、慣れてくれば自然にできるようになります。

基本フォームを意識することで、ウォーキングの効果を最大限に引き出し、より快適に楽しむことができます。

ぜひ、今回の記事を参考に、ウォーキングの基本フォームを見直し、100kmウォークを完歩できる歩き方を身に付けてください!

2. 筋力トレーニング

- 大会に参加した後、おそらく背中が張っていると思いますので、体幹を鍛えることをお勧めします。

フロントブリッジ(プランク)とかお勧めです。

3. 持久力トレーニング

- 徐々に歩く距離を伸ばしていくことが重要です。

- 体力レベルに合わせて、ゆっくりで良いので長い距離を歩く練習を取り入れましょう。

- ウォーキング大会に参加することは、持久力向上と大会の雰囲気に慣れる良い機会となります。

装備

100kmウォークに参加する場合、必需品やあれば便利な物など様々な装備がありますが、最初から全て揃えるのではなく、何度か大会等に参加して経験を積みながら装備を増やして行きましょう。

1. シューズ選び

- 最も重要なアイテムです。

- コンクリートの舗装路を長時間歩くため、硬い路面に対応した、軽量でクッション性、通気性の良いシューズを選びましょう。

- 普段のスニーカーよりもやや大きめのサイズを選ぶと、足のむくみによる痛みを軽減できます。

- 事前に40km程度歩いて試し履きをし、足に合うか確認しましょう。

- 五本指ソックスは、足の蒸れを防ぎ、水ぶくれができにくくなるためおすすめです。滑り止め加工が施された靴下も良いでしょう。

- 初心者は、マラソンの目標タイムが5時間から7時間程度の、ドロップ(かかととつま先のソールの厚みの差)が大きめのシューズを選ぶのがおすすめです。

シューズ選びを”ドロップ”と言う基準で考えてみました。

2. デイパック

- 肩で全体でバランスをとるため長時間歩いても苦にはなりにくいですが、密着性がないと歩くたびに荷物が揺れて肩擦れの原因にもなりますので注意が必要です。

- 容量も様々なものが市販されていますが、必要最小限の荷物を収納できる、男性向けだと10リットル前後の小型のデイパックがおすすめです。女性の場合はもう少し大きめが良いかもしれません。

- 小物等の出し入れが必要な場合がありますので、できればウエストベルトにポケットが付いているものが便利です。

3. ウェア選び

- 季節や天候に合わせてレイヤー(重ね着)で調整できる服装が基本です。

- 通気性の良い素材を選びましょう。

- 特に夏場の紫外線対策や、春秋の気温変化に対応できるよう、吸汗速乾性の長袖アンダーシャツやロングタイツがあると便利です。

- コンパクトにまとまる薄手のウィンドブレーカーは、急な天候変化や防寒対策に役立ちます。なければ雨カッパ(100円ショップに売っています)を用意するようにしましょう。

4. その他必需品

- 受付表と参加要項は必ず持参し、リタイアの手順を確認しておきましょう。

- スマートフォンは、緊急時又は大会参加時のリタイヤする場合に必要になりますので、できるだけ持つようにしましょう。

- ヘッドライト: 夜間歩行には必須です。

高輝度LEDで、実用点灯時間10時間以上、できれば夕方6時から翌朝6時までの12時間以上、明るさ(ルーメン)も考慮し、予備の電池も忘れずに。

頭につけるのがストレスになる場合は、リュックサックの肩部分に固定するのも良いでしょう。指向性を調整できるものが便利です。

- 救急セット: 長時間のウォーキング中、どのような体調変化が起こるかわかりませんので、ある程度の準備はしておきましょう。

- 絆創膏、エアーサロンパス等の医薬品(大会によっては禁止されている場合がありますので、大会要項を事前に確認しましょう)

- 消毒済みの安全ピン(肉刺、水ぶくれ対策用)

※事前に熱消毒処理しておき、肉刺ができたら出来るだけ早く肉刺を潰し、絆創膏等を貼って処置をしましょう。

そのままにしておくと大きくなるとともに、痛みをかばうために歩き方が不自然になりより脚等に痛みだでます。 - 健康保険証(コピー)

- 痛み止め(ルミフェン、リグルIBなどの痛み止めは、脚の痛みや筋肉痛を緩和する最後の手段としてもっていると安心です。

- 飲み物: 水とスポーツドリンクなど、2種類用意すると、飽きずに水分補給ができます。

- 帽子は、昼間は日焼け防止になりますし、夜間は対向車のライトを避けることができます。

出来れば首の後ろが隠せる取り外しの出来るものがあればよりベターです。 - コンビニエンスストアでは電子マネーが利用できますので、スマートフォンやスマートウォッチに設定していると便利です。

ただしコンビニエンスストアがない場所やチェックポイント、自動販売機などで使えるように500円硬貨と千円札を直ぐ取り出せる場所に入れておくと便利です。

5. あれば便利・安心する装備

- 簡単な食料: 大会ガイドにはチェックポイントで提供される食事のリストが記載されてありますし、コース図もコンビニ等が記載されていますのので、事前に確認しておきましょう。

区間によっては長い時間コンビニ等がない所もありますので、ゼリー系、飴等は非常時に便利です。

筆者は腹持ちの良いオニギリを小分けにして持参し、歩きながら食べれるようにしています。 - サングラス:国道等の幹線道路を歩く場合、ホコリ等からの保護、紫外線防止になります。

- タオル:汗を拭いたり、夜間に首に巻いて防寒具としても使えます。

- 手袋:長時間歩いていると腕を振ることでの遠心力や重力で手の指先に水分が移動し、パンパンに腫れた状態になりますので、手袋、できればスマートフォン対応があればなお良いです。

- 眠気対策グッズ: おしゃぶり昆布、カフェイン入りの飲料(メガシャキ、エスタロンモカなど)。ただし、鎮痛剤とカフェイン剤の同時服用には注意が必要です。

- 寒さ対策グッズ: 貼るカイロ、薄手の防寒着。夜間は冷え込むことがあるため、用意しておきましょう。

- モバイルバッテリー:スマートフォンなどの充電に必要です。YouTube撮影などをする場合は、大容量のものが安心です。ただし重量がそれなりにあるので、あまりお勧めはしません。

食事と栄養

- 普段の食事では、バランスの取れた食事と十分な水分補給を心がけましょう。

また大会一週間前からは炭水化物を多めにとるカーボローディングをお勧めします。

体重増加を気にするかもしれませんが、100kmウォークに参加・完走すると、体重は2、3kgは減っています。 - 100kmウォーク中は、消化が良く、高エネルギーな補給食をこまめに摂りましょう。

「お腹が空いた」と感じてから食べるとエネルギーになるまで30分ほどかかりますので、ある程度時間又は距離を決めて食べることをお勧めします。

お勧めはエネルギーゼリー、おにぎり(小さめ)、飴、ラムネなどがです。 - 塩分補給には、梅干しや塩ジェル、おしゃぶり昆布などが役立ちます。

- アレルギーや食事制限がある場合は、事前にしっかりと準備し、エイドステーションやコンビニエンスストアで入手できるものも確認しておきましょう。

体調管理

- 十分な睡眠は、体調管理の基本です。

特に大会本番中は20時間前後寝ずに歩き続けますので、大会前日はしっかりと睡眠をとりましょう。

くれぐれも大会前日に、壮行会とかの名目でアルコールを飲酒しないようにしましょう。 - 疲労回復には、ストレッチやマッサージ、入浴などが有効です。

筆者が参加している「行橋〜別府100kmウォーク」のゴールには、有料でストレッチを施術してくれるテントがあったり、近くに温泉施設もありますので、疲れを癒すこともできます。 - 体調に異変を感じたら、無理せず休憩し、必要であればリタイアすることも重要です。

熱中症などの体調不良の場合は、悪化する前にエイドステーションでリタイアしましょう。

メンタル(気持ちの持ちよう)

- 歩いていると痛みや眠気で「もう無理!」って気持ちになりますが、そんな時は「苦しいのは自分だけじゃない」「決して心を折らない」という強い気持ちをもち、完歩できると信じて歩くことが最も重要です。

当日編

秋に開催される大会だと、台風シーズンに重なるので、天気予報を確認するとともに、台風の進路によっては大会が中止になる場合もありますので、大会事務局のホームページを確認するようにしましょう。

当日の朝

- 起床時間、食事、準備は、事前に計画しておきましょう。

スタート時間に余裕を持って到着できるように、行動しましょう。 - 服装、持ち物は前日までに準備しておき、当日の朝最終確認し、忘れ物がないようにしましょう。特に受付表とヘッドライトは必須です。

- 朝の食事は、消化の良い食事を摂ることをお勧めします。

スタート

スタート地点には、全国各地から様々な年代の参加者が集まってきます。何回か大会に出ていると顔見知りの参加者も出てきますので、交流を楽しみましょう。

- スタート直後は気持ちが昂りハイペースになりがちですので、自分のペースを守って歩き始めましょう。

- 同じくらいのペースの人を見つけて、一緒に歩くと楽に進めます。

ペース配分

事前に歩行計画書を作成しておくことをお勧めします。

「行橋〜別府100kmウォーク」の場合、スタート時間、CP間の速度、休憩時間を入力することで通過時間やゴール時間が確認できる歩行計画書が提供されていますので、事前に作成しておくことをお勧めします。

- 序盤は体力が有り余っていることもありますが、無理のないペースを維持しましょう。

- 中盤は疲れが出始める頃なので、意識的にペースを維持しましょう。

- 終盤は精神力も試されます。目標地点やエイドステーションを励みに、諦めずに一歩ずつ進みましょう。

休憩、トイレの取り方

- 一時間以上トイレがない区間もありますので、行動計画表等でトイレの場所を確認し、早め早めでトイレを利用しましょう。

- 疲れたら無理せず休憩を取りましょう。

ただし、休憩しすぎると体が固まって動けなくなることがありますので5分~10分程度の短い休憩にとどめ、こまめに取るのがおすすめです。 - チェックポイントでは、しっかりと補給と休息を取りましょう。ただし、休みすぎにも注意しましょう。

水分補給と栄養補給のタイミング

- コース途中には、チェックポイントや地域の方々が提供していただくエイドステーションがあるので食事や水分補給に利用しましょう。

- 喉が渇く前に、こまめに水分補給をしましょう。

水とスポーツドリンクを交互に飲むなど、工夫すると良いでしょう。 - エネルギーが不足する前に、適度に補給食を摂りましょう。特に前半は、食欲があるうちに高エネルギーなものを摂取しておくのがおすすめです。

- 大量に汗をかいた場合は、塩ジェルなどでミネラルを補給しましょう。

トラブルシューティング

- マメ対策: 指にマメができそうになったら、早めに皮膚保護クリームを塗りましょう。水ぶくれができてしまった場合は、消毒した安全ピンで潰し、絆創膏などで保護しましょう。

- 筋肉痛対策: 歩きながら適度にストレッチをしたり、(具体的な方法に関する記述は提供された情報源にはありません。)

- 足の痛み対策: 膝が痛くなったら、テーピングやサポーターを活用しましょう。足の痛みは30km~40kmくらいから出始め、80kmくらいでピークを迎えることが多いですが、ある程度は我慢するしかありません。ただし、無理は禁物です。

- 悪天候対策: 雨が降ってきたら、レインウェアを着用しましょう。靴の中が濡れると不快なので、替えの靴下があると良いでしょう。夜間や雨天時は体温が奪われやすいため、ウィンドブレーカーなどで防寒対策をしましょう。寒さを感じたら、貼るカイロを活用しましょう。暑いからといって、半袖半ズボンだけで歩くのは避けましょう。

- 道迷い対策: 不安な場合は、同じくらいのペースで歩いている人の後ろについていくと良いでしょう。地図やGPSを活用し、同行者がいる場合は連携を取りましょう。

マナー

- ゴミは必ず持ち帰りましょう。

- 夜間や住宅地では、騒音に配慮し、大声で話したり、スマートフォンで話したりするのを控えましょう。

- 交通ルールを守り、歩道や横断歩道を安全に通行しましょう。

ゴール

- ゴールが見えたら、感動と達成感を味わいましょう。

- 大会によってはゴールシーンを撮影してくれ、後日ネットから無料でダウンロードできるサービスを提供している大会もあるので、ゴールシーンはとびっきりの笑顔で撮影に臨みましょう。

アフターケア編

ゴール直後は達成感から身体の異常は感じませんが、休憩していると徐々に影響が必ず出てきますので、適切なケアを行いましょう。

ボディケア

- 筋肉痛や関節痛がある場合は、湿布や市販の痛み止めなどを活用しましょう。

- 症状が改善しない場合は、無理せず医療機関を受診しましょう。

- ゴール後は、軽いストレッチなどでクールダウンを行いましょう。

- 湯船にゆっくり浸かるのも、疲労回復に効果的です。

- 帰宅後は十分な睡眠時間を確保しましょう。

- 栄養バランスの良い食事を摂り、体を労わりましょう。

メンタルケア

- 完歩した達成感を振り返り、喜びを噛み締めましょう。

- 今回の経験から得られた反省点や改善点があれば、次の目標に活かしましょう。

- 仲間と完歩の喜びを分かち合いましょう。

- 大会中に撮った写真や動画を整理し、思い出を振り返りましょう。

- ブログやSNSなどで、完歩の喜びを発信するのも良いでしょう。

- 共に歩いた仲間との交流を続けましょう。

まとめ

100kmウォークは、体力だけでなく、精神力も試される過酷な挑戦です。しかし、しっかりと準備を行い、当日のペース配分やトラブルシューティングを適切に行えば、誰にでも完歩できる可能性を秘めたイベントです。ゴールした時の感動と達成感は、何物にも代えがたい経験となるでしょう。

成功の秘訣は、計画的な準備、無理のないペース配分、諦めない強い意志、そして自身の体調を常に把握することです。そして何よりも、「心を折らない」という強い気持ちを持ち続けることが重要です。

さあ、あなたも勇気を出して100kmウォークに挑戦し、人生最高の達成感を味わってみませんか?

もし少しでも興味が湧いたら、ぜひエントリーしてみてください。きっと、新たな自分を発見できるはずです。

コメント